Plan régional d'actions en faveur des papillons de jour - PRA rhopalocères

Les papillons de jour (également appelés « rhopalocères ») et zygènes constituent un groupe d’insectes emblématique et caractéristique des milieux ouverts (prairies, pelouses sèches, marais, landes tourbeuses...). La France métropolitaine abrite sur son territoire 293 espèces (253 rhopalocères et 40 zygènes). Du fait de leur lien spécifique avec leurs plantes-hôtes et leurs habitats, les papillons de jour sont reconnus comme des « bio-indicateurs » de l’état de santé des milieux naturels.

Pourtant, leurs populations ont fortement chuté dans les années 70 et 80, notamment en raison de l’intensification des pratiques agricoles et d’une urbanisation croissante. Leurs habitats, complexes et fragiles, sont soumis à de fortes pressions (dégradation, disparition, modifications climatiques...), si bien que ce déclin se poursuit encore aujourd’hui pour de nombreuses espèces. La Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine fait état de près de 7% d’espèces menacées (16 espèces) ou déjà éteintes (1 espèce) sur le territoire. Ce chiffre grimpe à 14% si l’on considère également les espèces quasi-menacées.

Un Plan national d’actions en faveur des papillons de jour…

Afin de mettre un terme à l’érosion de la biodiversité sur son territoire, la France a mis en œuvre depuis 1996 des Plans nationaux d’actions (PNA), alors appelés Plans de restauration, visant à organiser un suivi cohérent des populations d'espèces menacées et à en assurer la conservation. À ce jour, plus de 70 PNA ont été déployés depuis la création du dispositif mais seuls 3 concernent un ou plusieurs groupes d’insectes.

Suite à la mise en place d’un premier PNA en faveur des Maculinea (aujourd’hui appelés Phengaris) sur la période 2011-2015 et portant sur 5 taxons, un nouveau PNA en faveur des papillons de jour a vu le jour en 2018. Il couvre cette fois une période de 10 ans et porte sur 38 espèces dites de « priorité nationale », sélectionnées selon différents critères (espèces protégées et espèces menacées et quasi-menacées de la Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine). Il s’articule en 5 grands axes :

- Décliner et consolider les approches régionales de conservation.

- Animer l’amélioration des connaissances au service de l’action.

- Soutenir les initiatives et développer les réseaux régionaux.

- Activer les processus visant à la préservation des papillons.

- Sensibiliser et former un large panel d’acteurs.

… décliné en Bourgogne-Franche-Comté

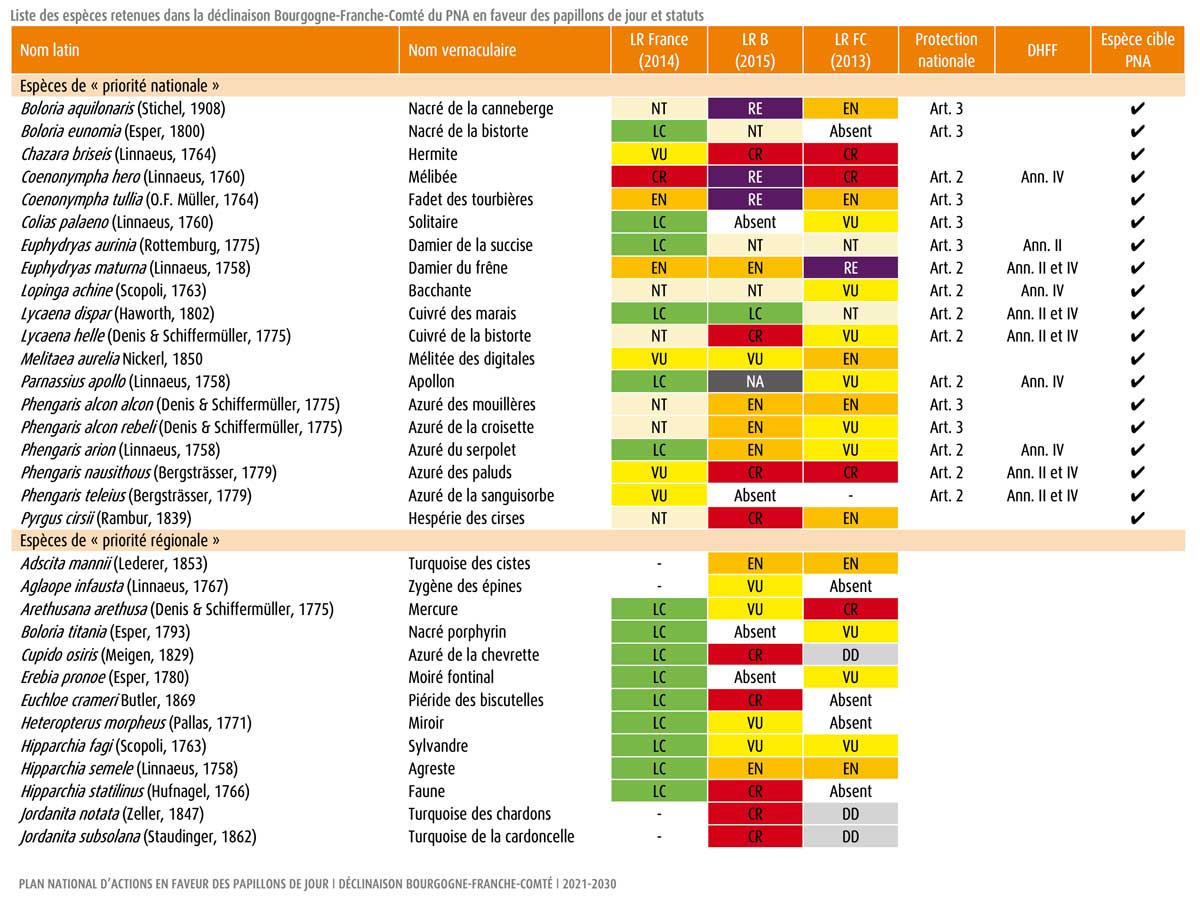

Afin de permettre une intégration des spécificités locales, ce plan est décliné en Plans régionaux d'actions (PRA). En complément des espèces dites de « priorité nationale », les rédacteurs des déclinaisons régionales ont été invités à adjoindre les espèces menacées (catégories « en danger critique » (CR), « en danger » (EN) ou « vulnérable » (VU)) à l’échelle régionale afin de constituer leur liste d’espèces de priorité régionale.

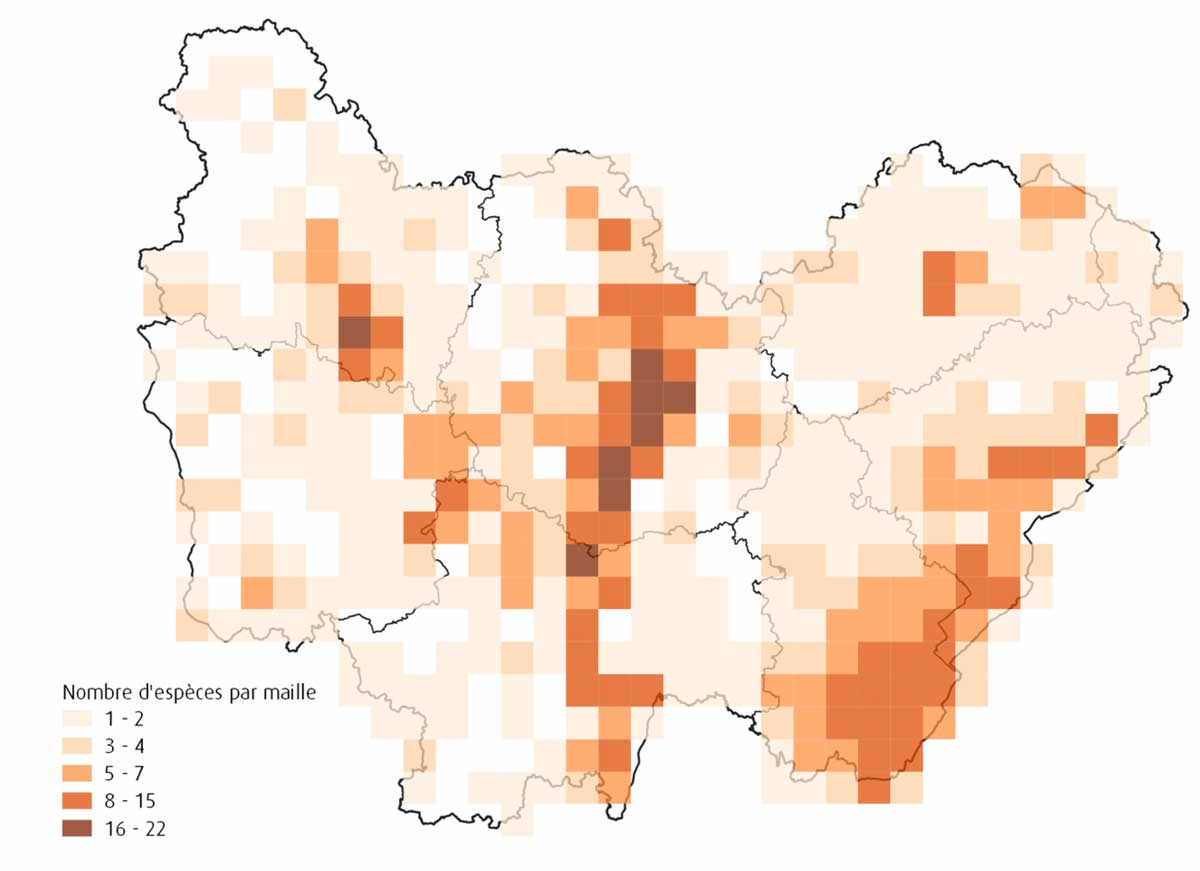

En Bourgogne-Franche-Comté, 163 espèces de papillons diurnes (142 rhopalocères et 21 zygènes) sont recensées dont 18 des 38 espèces cibles du Plan national d’actions, ce qui confère à la région une certaine responsabilité quant à la préservation des espèces métropolitaines. Ce constat est particulièrement vrai dans les départements du Jura et du Doubs, où 13 espèces du Plan national d’actions sont répertoriées, ainsi qu’en Saône-et-Loire et dans la Nièvre où respectivement 10 et 9 espèces visées sont présentes.

Les espèces de la déclinaison sont largement réparties à travers le territoire régional. Toutefois, on remarque une plus grande concentration des espèces cibles sur les coteaux calcaires situées entre Dijon et Mâcon, l’avallonnais (vallées de la Cure et de l’Yonne), le Morvan, le massif du Jura et les pelouses de la région vésulienne.

Ce constat en apparence favorable ne doit cependant pas masquer le fait que de vastes secteurs font preuve d’une pauvreté marquée, les rares espèces à enjeux encore présentes n’y subsistant souvent que sur de faibles surfaces.

Document de synthèse

Au total, ce Plan régional d’actions dresse une liste de 16 actions en faveur de 42 espèces de papillons de jour et zygènes (auxquelles s’ajoutent 18 espèces compagnes), construit autour de 3 objectifs principaux :

- Améliorer la connaissance sur les papillons diurnes et en particulier sur les espèces prioritaires du plan.

- Améliorer, le cas échéant, l’état de conservation des espèces et de leur habitat en région.

- Sensibiliser, informer et former le grand public et les professionnels à la protection des papillons diurnes et à leur prise en compte dans les politiques d'aménagement du territoire.

Publié en 2023, ce document est désormais accessible en ligne.

Référence bibliographique du document : Jacquot P., Itrac-Bruneau R., Barbotte Q., Mora F. & Ryelandt J. (coord.), 2022. Déclinaison régionale du Plan national d’actions en faveur des papillons de jour - Bourgogne-Franche-Comté - 2021-2030. Agir pour la préservation de nos papillons de jour et zygènes patrimoniaux. Conservatoire botanique national de Franche- Comté – Observatoire régional des Invertébrés, Office pour les insectes et leur environnement de Franche-Comté, Société d’histoire naturelle d’Autun – Observatoire de la faune de Bourgogne, 231 p.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter ce document en ligne :

Consulter le Plan régional d’actions en faveur des papillons de jour de Bourgogne-Franche-Comté

Zoom sur plusieurs espèces patrimoniales de Franche-Comté

Découvrez plusieurs espèces ciblées par le Plan national d'actions en faveur des papillons de jour et concernées par la déclinaison régionales en Bourgogne-Franche-Comté, grâce à plusieurs petites vidéos, réalisées par l'OPIE national, et dans lesquelles intervient notre conservatoire afin de présenter les espèces et notre travail de terrain.

Le cuivré de la bistorte (Lycaena helle)

Peu répandu en France, le cuivré de la bistorte est une espèce de papillon spécialiste des zones humides montagnardes. Au sein des milieux ouverts humides d’altitude, la présence en abondance de la Renouée bistorte, plante-hôte des chenilles, est la première des conditions pour permettre à ce papillon de se reproduire. Les populations de ce cuivré sont localisées et risquent donc de s’éteindre si ses habitats sont dégradés et si les paysages ou encore l’utilisation des sols ne permettent plus les échanges entre les différentes sous-populations. Les populations sont également menacées par l’assèchement des zones humides.

Reconnus d’intérêt communautaire par la directive européenne « habitats-faune-flore », ce petit papillon et son habitat sont strictement protégés sur le territoire français.

Notre Conservatoire a participé étroitement à la réalisation de cette vidéo consacrée au cuivré de la bistorte. Notre équipe scientifique y intervient notamment pour présenter son travail autour de cette espèce en Franche-Comté

La bacchante (Lopinga achine)

La bacchante est un papillon de jour protégé typique des forêts claires de feuillus caractérisées par une state herbacées dense et de larges ouvertures (allées et clairières). Actuellement menacée sur le territoire national par la réduction et la dégradation de ces habitats, il s’agit d’une espèce sensible à la gestion sylvicole qui ne peut survivre que dans certaines conditions. Les boisements denses, plantées de résineux ou encore présentant des tapis de ronces ne conviennent pas à ses exigences écologiques.

Les femelles de bacchante pondent leurs œufs sur des graminées bien spécifiques (Carex montana par exemple) se développant sur des sols et dans des stations bien particulières. Une fois les œufs éclos, les chenilles se nourrissent de ces poacées et se développent au sein de la végétation dans les secteurs réchauffés et semi-ombragées du sous-bois. L’été venu, la reproduction des adultes nécessite de larges allées ouvertes et des clairières et au sein du massif.

Une entomologiste de notre équipe intervient à nouveau dans cette nouvelle vidéo, pour présenter l'espèce et ses spécificités. On y retrouve également le conservateur de la Réserve naturelle nationale du Ravin de Valbois qui aborde les modalités de gestion écologique adoptées sur le site. Des agents territoriaux du Département du Doubs et de la communauté de communes des portes du Haut-Doubs y présentent également les travaux réalisés au sein de l’Espace naturel sensible (ENS) de Breuillez. Ces travaux d’entretien et aménagements bénéficient à plusieurs espèces de papillons, orchidées et poissons du site, le lieu est ouvert au public pour réaliser des actions de sensibilisation.

Le damier de la succise (Euphydryas aurinia)

Il s'agit certainement de l'espèce du Plan national d’actions en faveur des papillons de jour la plus largement répandue en France. Elle peut se rencontrer en prairies humides, en landes ou encore en prairies sèches et ainsi se développer malgré des contextes écologiques bien différents.

Strictement protégée en France, l'espèce contribue au réseau européen de protection par la désignation des sites d’intérêt communautaire, le réseau Natura 2000. C’est justement ce réseau de sites de protection qui permet de suivre et de maintenir la grande majorité de ses populations.

En effet, l’espèce est menacée par la fermeture des milieux ouverts, l’intensification de l’agriculture ou de la sylviculture et l’assèchement des zones humides. Pour faire face à ces menaces, les animateurs des sites Natura 2000 travaillent pour mener une gestion adaptée à la conservation de l’espèce. Les populations de l’espèce sont surveillées et étudiées pour connaître au mieux les éléments de gestion à mettre en œuvre et les maintenir dans leur milieu adapté.

Notre équipe y présente le travail de suivi réalisé en Franche-Comté. Le chargé de mission de la zone Natura 2000 de la vallée de la Loue et du Lison nous décrit ici la gestion adaptée à chaque site où le Damier a été recensé et laisse la parole à un agriculteur. Celui-ci bénéficie des aides européennes pour appliquer des pratiques de gestion en faveur de la biodiversité. L’exploitant explique les exigences auxquelles il doit répondre pour recevoir les aides financières des « mesures agro-environnementales » (MAEC).

L'apollon (Parnassius apollo)

L’Apollon, grand papillon protégé des zones de montagne, vit entre 1000 et 2200 mètres d’altitude. Il s'observe dans les prairies fleuries et les pelouses à proximité des éboulis, des falaises et des pentes rocailleuses où pousse sa plante-hôte (Sédum).

L’adulte a nécessairement besoin de trouver des zones riches en fleurs pour se nourrir et la chenille de ce papillon passe l’hiver sous la neige qui la protège du gel. La fermeture des milieux diminuent la disponibilité florale pour les adultes et le changement climatique entraîne une diminution des quantités de neige en altitude, ces facteurs menacent l’espèce qui est désormais évaluée "quasi-menacée" par la Liste rouge européenne.

La France possède une forte responsabilité pour la conservation de cette espèce, qu'il est possible de préserver grâce à l’amélioration des connaissances locales sur le fonctionnement de ses populations. Ainsi, des études sont donc menées pour identifier les actions de conservation à réaliser.

En 2018, le chargé de missions de l’association Flavia APE a participé à une étude génétique sur les Apollons du Massif central et des Alpes. Les entomologistes de terrain ont un rôle primordial à jouer, ils présentent une connaissance fine des habitats, des plantes nectarifères et des plantes-hôtes de l'Apollon...

Le cuivré des marais (Lycaena dispar)

Le cuivré des marais est un joli papillon orange qui aime virevolter à toute vitesse dans les prairies humides de basse altitude : avec sa couleur orange vif et son allure rapide, impossible de le confondre ! Il est typique des zones marécageuses, des prairies inondables de plaine alluviale et des bords de ruisseaux pourvus d’une végétation herbacée haute et dense et dans lesquels sa chenille va trouver diverses espèces de patience (Rumex) à consommer. Il se réfugie souvent dans la partie humide et délaissée des prairies de fauche, ainsi que le long d’anciens fossés de drainage reconquis par la végétation ou au sein d’anciennes gravières. C’est un insecte gourmand qui ne refuse pas quelques délicieuses gouttes de nectar : un habitat riche en fleurs est donc recommandé pour son installation ! Il a la particularité de présenter 2 générations : une printanière (mai-juin) et une estivale (août). Il est possible de l’observer en dehors de ses milieux de reproduction (parfois sur des milieux très différents !), surtout en deuxième génération, lorsque les individus se dispersent à la recherche de nouveaux sites de ponte.

Ses habitats sont tous menacés par les atteintes portées aux zones humides : assèchement des prairies humides par drainage, aménagement des berges, banalisation des prairies de fauche, disparition de ses plantes-hôtes par enrichissement des sols (fertilisation), plantations, grignotage des milieux humides pour l’urbanisation n’en sont que quelques exemples. Le maintien de zones moins entretenues le long des cours d’eau et les fauches tardives peuvent aider à la préservation de ses populations. En Franche-Comté, l’espèce s’est progressivement raréfiée et notre Conservatoire lui porte une attention particulière afin de veiller à son maintien.

L'azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon)

Notre région abrite le discret azuré des mouillères (Phengaris alcon alcon), un papillon protégé en France et en danger d’extinction dans notre territoire. Il s’épanouit dans des prairies humides et des bas-marais alcalins dans lesquels pousse la gentiane pneumonanthe, sa plante-hôte. En Franche-Comté, on ne le rencontre plus que dans le département du Jura, principalement dans la région naturelle de la Petite montagne.

Comme toutes les espèces appartenant au genre Phengaris, le cycle de vie de cet azuré est tributaire de la présence d’abord d’une plante hôte (dans le cas de l’azuré des mouillères il s’agit de la gentiane pneumonanthe) puis d’une fourmi-hôte (appartenant exclusivement au genre Myrmica). En effet, après avoir consommé l’inflorescence de la plante, la chenille se laisse tomber au sol au quatrième stade larvaire dans le but d’être recueillie par une ouvrière de sa fourmi-hôte qui l’emportera ensuite dans sa fourmilière. Elle passera ensuite toute la mauvaise saison lovée au sein de la colonie pour n’en sortir qu’à l’été suivant sous forme adulte.

De ces relations complexes et obligatoires découle une forte sensibilité du papillon à toute modification de son habitat, la disparition de l’une ou l’autre de ses espèces hôtes entraînant donc à son tour celle du papillon qui ne trouve plus les éléments essentiels à la réussite de son cycle de vie.

Le biotope de ce papillon est menacé à la fois par la fermeture progressive du milieu, due à l’abandon de certaines pratiques traditionnelles (prés à litière), et par l’intensification des pratiques, notamment en raison de fauches trop fréquentes et trop précoces. Certaines stations d’azuré des mouillères ont également subi des dégradations portant atteinte au caractère humide du milieu, telles que le drainage, la création de plans d’eau ou encore l’enrésinement. Néanmoins, des actions de conservation sont engagées dans plusieurs localités jurassiennes, impliquant différents gestionnaires comme le Conservatoire d’espaces naturels de Franche- Comté ou la Communauté de communes Terre d'Émeraude. Le Conseil départemental du Jura a également labellisé plusieurs sites abritant l’espèce en Espaces naturels sensibles afin de préserver les populations.

Enfin, on a longtemps cru que l’écologie de ce petit papillon était uniquement liée à la gentiane pneumonanthe. Si cela s’avère exact dans la majorité des cas, des prospections relativement récentes (après 2010) ont permis de découvrir 2 autres plantes susceptibles d’accueillir les chenilles ailleurs en France : la gentiane d’Allemagne en Champagne-Ardenne et la swertie pérenne dans le Châtillonnais (Côte-d’Or). Cela démontre que l’amélioration des connaissances sur l’écologie ou encore la répartition des papillons de jour ne relève pas de l’apanage du passé mais qu’il reste encore, même de nos jours, beaucoup à apprendre sur ces espèces pourtant largement étudiées.

L'azuré du serpolet (Phengaris arion)

L’azuré du serpolet est un magnifique papillon qui fréquente les pelouses sèches de la région. En Franche-Comté, il est de plus en plus rare et localisé et ne se rencontre principalement qu’autour de ses 3 noyaux de populations (pelouses vésuliennes, pelouses au-dessus de Saint-Claude et secteur du Mont-d’Or).

Comme toutes les espèces appartenant au genre Phengaris, le cycle de vie de cet azuré est tributaire de la présence d’abord d’une plante hôte (dans le cas de l’azuré du serpolet il s’agit, suivant les contextes, de plusieurs espèces de thyms et de l’origan) puis d’une fourmi-hôte (appartenant exclusivement au genre Myrmica). En effet, après avoir consommé l’inflorescence de la plante, la chenille se laisse tomber au sol au quatrième stade larvaire dans le but d’être recueillie par une ouvrière de sa fourmi-hôte qui l’emportera ensuite dans sa fourmilière. Elle passera ensuite toute la mauvaise saison lovée au sein de la colonie pour n’en sortir qu’à l’été suivant sous forme adulte.

De ces relations complexes et obligatoires découlent une forte sensibilité du papillon à toute modification de son habitat, la disparition de l’une ou l’autre de ses espèces hôtes entraînant donc à son tour celle du papillon qui ne trouve plus les éléments essentiels à la réussite de son cycle de vie.

La fermeture progressive des milieux ouverts, issue d’une dynamique naturelle sur les secteurs historiquement non gérés ou à la suite de l’abandon des activités agropastorales extensives, menace les habitats de développement de l’azuré du serpolet. L’arrêt du pâturage ou de la fauche entraîne le développement de la végétation, notamment des ligneux déjà en place et lesgraminées sociales telles que le brachypode, entraînant la fermeture des pelouses.

À l’inverse, des tentatives de modification des caractéristiques des pelouses sèches sont parfois opérées afin de rendre ces milieux plus rentables : plantations de résineux, amendements, fertilisation, fauche précoce, élevage soutenu, casse-cailloux, mise en culture (plantation de vignes ou de céréales)... sont autant de pratiques agricoles et sylvicoles intensives qui mettent à mal le couvert végétal des pelouses sèches et son évolution. Pour l’azuré du serpolet, ces opérations affaiblissent ou détruisent les différents éléments du paysage qui composent son cycle vital et fragilisent les populations locales.

La fragmentation des milieux naturels et l’absence de couloirs de circulation entre les stations favorables peuvent également avoir de graves conséquences sur la dynamique des populations encore en place. En effet, les papillons du genre Phengaris ont un besoin important de communiquer entre les différents patchs de populations, pour assurer un brassage génétique satisfaisant.

Enfin, l’artificialisation du paysage par l’urbanisme, le développement de projets de type photovoltaïque et la création d’aménagements touristiques peuvent aussi présenter des menaces pour les populations régionales.

L'azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius)

La Franche-Comté abrite de nombreuses espèces patrimoniales remarquables. Parmi celles-ci, il en est une très rare dans notre région : l’azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius). L’espèce n’a été découverte que récemment, en 2016, sur une unique station du Doubs. En France, l’espèce se développe dans les prairies humides à molinie sur substrat calcaire, fauchées régulièrement, ainsi que dans des prairies mésophiles à sanguisorbe officinale.

Comme toutes les espèces appartenant au genre Phengaris, le cycle de vie de cet azuré est tributaire de la présence d’abord d’une plante hôte (dans le cas de l’azuré de la sanguisorbe il s’agit de la sanguisorbe officinale) puis d’une fourmi-hôte (appartenant exclusivement au genre Myrmica). En effet, après avoir consommé l’inflorescence de la plante, la chenille se laisse tomber au sol au quatrième stade larvaire dans le but d’être recueillie par une ouvrière de sa fourmi-hôte qui l’emportera ensuite dans sa fourmilière. Elle passera ensuite toute la mauvaise saison lovée au sein de la colonie pour n’en sortir qu’à l’été suivant sous forme adulte.

Contrairement à l’azuré des paluds (Phengaris nausithous), qui utilise la même plante-hôte, les femelles de l’azuré de la sanguisorbe préfèrent pondre au niveau des boutons floraux latéraux de petites tailles et non encore ouverts (les femelles de P. nausithous préférant quant à elles pondre au niveau des boutons floraux apicaux nouvellement ouverts des plants de grande taille).

De ces relations complexes et obligatoires découlent une forte sensibilité du papillon à toute modification de son habitat, la disparition de l’une ou l’autre de ses espèces hôtes entraînant donc à son tour celle du papillon qui ne trouve plus les éléments essentiels à la réussite de son cycle de vie.

L’espèce fait depuis sa découverte l’objet d’une grande attention par la structure gestionnaire du site. Cependant, bien que des prospections complémentaires réalisées à partir de 2017 ont permis de localiser ce petit papillon sur un second secteur situé juste à côté, à quelques centaines de mètres, cette seconde station n’est actuellement pas gérée en sa faveur et son devenir dans la région reste incertain, comme en attestent les comptages annuels toujours plus préoccupants. C’est pourquoi elle figure toujours parmi la liste des espèces les plus menacées de la région. Les actions déployées par les acteurs du territoire, s’inscrivant dans la mise en œuvre du Plan régional d’actions en faveur des papillons de jour, tentent d’inverser la tendance afin de préserver cette population unique en Bourgogne-Franche-Comté.

Lien vers le Plan National d'Actions PNA papillons de jour

Pour plus d’informations au niveau national sur les espèces, sur les études et les actions entreprises vous pouvez aller sur le site du PNA : https://papillons.pnaopie.fr